科学史上最励志的逆袭:从难民到诺奖得主---牛棚里走出的诺贝尔奖得主奥马尔·亚吉。

在2025年诺贝尔化学奖得主中,三位科学家的故事仿佛在告诉我们:科学成就从不问出身。

他们当中,有人从难民家庭一路奋进,有人因“杂活”触发重大发现,有人在资源匮乏中坚持研究。不同的起点,同样的辉煌,他们的经历完美诠释了“疾风知劲草”的深刻含义。

---

01 奥马尔·亚吉:从难民家庭走出的“MOF之父”

奥马尔·亚吉的人生堪称科学界最励志的传奇。1965年,他出生于约旦安曼一个巴勒斯坦难民家庭,童年生活极其艰辛。

他与8个兄弟姐妹挤在一间土坯房里,房间另一半还养着牲畜,没有电,也没有自来水。

亚吉童年最深刻的记忆之一,就是每周或每两周一次的“供水日”。市政供水车只会停留6小时,装满所有储水罐是他童年最重要的任务。

“如果水用完了,就要想办法用其他的水源,”去年接受唐奖采访时他这样回忆。

尽管生活环境恶劣,亚吉却从小展露出对知识的渴望。在他仅有的一张童年照片上,年幼的他手里还拿着一本书。

他后来回忆:“哪怕是拍照片,我都不会和我的书分离。我意识到,这是我一生中最重要的东西。”

10岁那年,亚吉在学校图书馆偶然看到一本化学启蒙书,书中复杂的分子结构图瞬间抓住了他的目光。

“我看不懂那些符号,却被那种对称的、精密的美震撼了,”他后来回忆道。

15岁时,在父亲的鼓励下,亚吉怀揣着仅有的积蓄和一叠化学笔记,独自登上前往美国的航班。初到美国时他一句英语也不会,既没有高中文凭,也没有亲友依靠。

他住在廉价的地下室,白天在超市分装货物、打扫地板赚取生活费,晚上去社区大学恶补英语和基础课程。

凭借惊人毅力,他用5年时间完成了别人需要7年的学业,20岁便获得纽约州立大学学士学位。

后来他在哈佛大学做博士后时,面临了人生重要抉择:一边是知名化工企业开出的六位数美元年薪,另一边是学术界的微薄薪水。

尽管当时他的父母在约旦仍过着清贫生活,他最终选择了学术道路。

1999年,亚吉的团队取得了里程碑式的突破——合成出稳定性极强的MOF-5材料。

这种材料以锌离子为“节点”,以对苯二甲酸为“连杆”,形成如同蜂巢般的三维结构,一克MOF-5的表面积堪比一个足球场。

更令人惊叹的是,亚吉童年缺水的经历直接启发了他后来的研究方向。他的团队开发出的MOF-303材料,能从空气中捕获水分。

在加利福尼亚莫哈韦沙漠的实地测试中,每公斤MOF-303每天能产出0.7升水;即便在相对湿度仅7%的极端干旱天气,仍能稳定产生0.2升水。

2025年10月8日,亚吉在机场转机时接到了诺贝尔基金会的电话。周围匆匆走过的旅客不会想到,这名看似普通的男人有着如此不凡的经历。

---

02 理查德·罗布森:从教学杂活到开创MOF

与亚吉的难民背景不同,理查德·罗布森来自英国约克郡的一个小村庄,后来在牛津大学读本科和博士。

但他在MOF领域的开创性工作,却始于一个看似微不足道的任务。

还在墨尔本大学当化学讲师时,系主任丢给他一个杂活,让他制作一些给一年级新生上课用的教具。

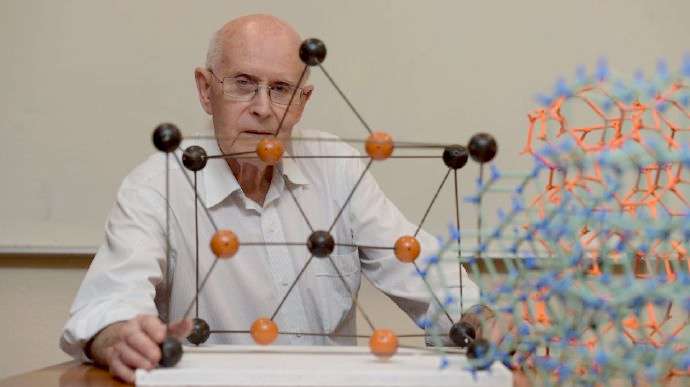

这些教具大家都很熟悉——用球和棒来模拟晶体的结构,球代表原子,棒代表化学键。

为了尽量精准,罗布森用尽所能,计算出了不同球棒之间的组合角度,交给工厂去定制。

看到加工后的小球能如此轻松地和棒子组成晶体结构模型,罗布森萌生了一个创新的想法——如果我们真的用原子和化学键来组成晶体呢?

十年后,他才有机会测试自己的想法。

他知道钻石是一种再简单不过的碳结晶,每四个碳原子会组成一个类似金字塔的结构,碳原子之间的角度是109.5度。

使用铜原子、碳原子、氢原子等不同元素,他成功搭建出了钻石一样的晶体结构。

关键区别在于,钻石是一种紧实的晶体,原子间距离很近;而罗布森造出来的晶体**内部充满了大量的微空间**。

当时没人看好理查德的工作,认为这种东西没什么实用价值。

但罗布森坚信这些微空间蕴藏着巨大潜力,并继续开展了一系列研究,有些结果完全符合他的预期。

然而,业内对此反应平淡,让罗布森心灰意冷,他甚至没给这种新结构起名字,觉得“没必要”。

直到1994年,亚吉将其命名为“金属有机框架”(MOF)。这个如今响彻科学界的名字,最初竟无人愿意赋予。

---

03 北川进:资源匮乏中的坚持与智慧

与亚吉和罗布森不同,北川进出生于日本京都,今天也还在京都的研究所工作。

他是一位极具生活情趣的科学家,爱看侦探小说和欧美惊悚片,还喜欢欣赏歌舞伎表演,因为“表演反映了真实的人性”。

北川的学术转折点发生在1979年。原本他的工作方向是通过计算来阐述物质特性,但自立门户后,他的兴趣转向用金属原子和有机分子搭建新材料。

当时这个领域没什么人看好,他也没钱买先进仪器。

面对资源短缺,北川发动人脉网络,和医学院的朋友打招呼,借用他们的先进仪器,代价就是必须大半夜去做实验。

“如果你不懂调动所有的资源,你的研究就不会成功,”北川如是说。

1997年,北川发表了至关重要的一篇论文。他创造出一种 “满是疮痍”的化学结构,号称可以让气体自由进出。

别人评价是“别傻了”,质疑气体怎么可能进得去。

但北川始终坚持自己的信念。他的人生信条是“疾风知劲草”——越创新的想法越容易遭受批评,但如果你自己放弃了,那才是真的完了。

---

北川进曾引用庄子的“无用之用”思想来解释他的研究——那些最初被视为“不伦不类”、“满是疮痍”的结构,最终成为了解决人类能源、环境、水资源问题的关键。

亚吉的“5%规则”或许是最好的总结:“当95%的人怀疑你时,仍然有5%的人坚定地认可你所做的事情的价值”。

在科荆的征途上,重要的不是你从哪里出发,而是你坚信的方向。

|